回復期リハビリテーション病棟

回復期リハビリテーション病棟とは

回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患または大腿骨頚部骨折などの病気で急性期を脱しても、まだ医学的・社会的・心理的なサポートが必要な患者さまに対して、多くの専門職種がチームを組んで集中的なリハビリテーションを実施し、心身ともに回復した状態で自宅や社会へ戻っていただくことを目的としています。

これらの患者さまに対し、チームの各担当スタッフが入院後すぐ、寝たきりにならないよう、起きる、食べる、歩く、トイレへ行く、お風呂に入るなどの動作へ積極的な働きかけを行って改善を図り、家庭復帰を目指しています。

私たちは患者さまの「こうなりたい!」という気持ちを重要視しています。病気や怪我により動けなくなっても、患者さまの気持ちに合わせたリハビリテーションを実施し、医師をはじめとしたチームで支えていきます。そのためにロボットリハビリテーションや電気刺激療法など治療の選択肢を増やすことで、患者さまの能力を改善する可能性を高めていきます。また自宅で生活しやすい環境を提案し、通所リハビリや訪問リハビリ等のサービスを使用して、本人さま・家族さまともに安心して自宅で生活が送れるように支援していきます。

大山記念病院の回復期リハビリテーション病棟の特長

- ロボットリハビリテーション・電気治療機器・各種治療の選択肢が多彩

- 食事チーム・GOBチーム(離床)・NSTなど多職種で構成されたチーム医療が豊富

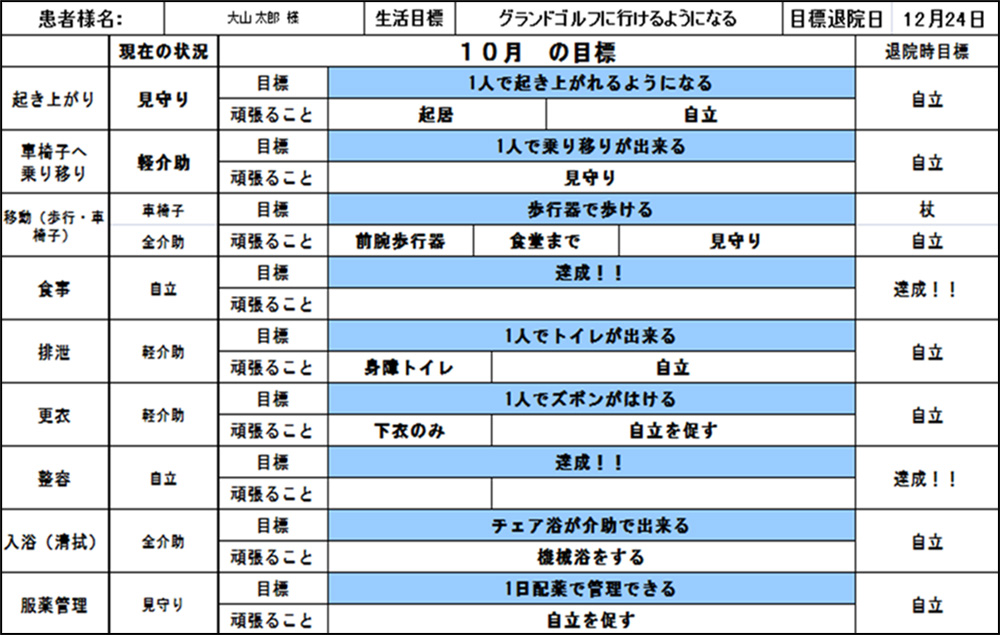

- 患者情報シートを活用しており、患者様一人ひとりに合わせた目標設定でリハビリ効果を最大限に発揮

ロボットリハビリテーション

ロボットスーツHAL

HALを用いた訓練の様子

人は脳から神経系を通じて体を動かすことができます。HALを装着することにより、脳からの信号を感知して、筋肉の動きをサポートします。また、患者様の日常生活の基本となる立ち上がりや歩行の獲得に大きく貢献します。

ロボットアームReoGo-J

REoGo-Jでリハビリしてみませんか?

ReoGo-J(レオゴージェイ)とはロボットアームの部分に手を乗せ、画面に映し出される目標点に向かって手を動かすことによって手の動きを回復させる機器です。

- ReoGo-Jの特徴

-

- 患者様の手の動きに応じた難易度で動作練習ができます。

- 設定した動きを反復でき、機能改善が期待されます。

- 訓練記録が保存され、グラフや表で訓練成果を確認出来ます。

- 期待される効果

-

肩や肘・腕の動きが改善し、日常生活動作(食事、更衣、書字など)ができるようになる

※効果には個人差があります。人は脳から神経系を通じて体を動かすことができます。ReoGo-Jでの自主練習により、脳の回復を促す可能性が高まります。また、患者様の日常生活の基本となる着替えや書字動作の獲得に大きく貢献します。

回復期リハビリテーション病棟の目標・取り組み

基本方針

『入院から在宅までの一貫したリハビリの流れを作ると共に、法人内での連携を密にして、生活支援の輪を広げる。』

目標・取り組み

- 365日体制でリハビリテーションを提供し、自宅および社会復帰への援助を行います。

- リハビリチームで情報を共有し、安心・安全な医療を提供します。

- 安心して在宅生活が送れるように、ご家族様への指導を行います。

- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が一丸となり、患者様の身体面・認知面や、生活環境に合わせたリハビリを行い、病棟スタッフもリハビリ時間外の日常生活を通した全ての時間が在宅復帰に繋がるように連携します。

大山記念病院ではリハビリチーム(医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)がご本人やご家族の意見を十分に聞きながら個々の病態にあわせてリハビリ計画書を作成し、これに沿ってリハビリを行っていきます。

また医療連携室(医療相談員)を中心として、入院中より住宅改修や福祉機器の選定や設置等を患者様、ご家族、ケアマネージャーと共同で行い退院後のデイサービスや訪問看護サービス等の橋渡しや実際の利用調整を行います。

損なわれた能力の再学習または補う訓練を回復期リハビリテーション病棟で行い、各サービスの調整をし患者様が安心して住みなれた地域で安心して療養いただけるよう、退院後の支援していきます。

2階西 回復期リハ病棟 看護目標

- 患者様とご家族の視点に立った質の高い看護を提供します。

- 24時間の日常生活支援のなかで、個別的なリハビリ看護を提供します。

- 生活にメリハリをつけ、効果的にリハビリがおこなえるよう体調管理を行います。

- プライマリーナーシングによる継続看護を提供します。(患者様とご家族の障害受容への心理的サポート、意欲の向上、自立への援助、退院 指導の実践)

- 合併症の予防と発症時の早期対応に努めます。

- チーム活動を充実させ、看護力の向上に努めます。

-

快適で安全な療養環境を整えます。

評価カンファレンスを実践し、転倒転落の回避・予防策の実践に努めます。

- チームに医療において他職種と協働し、連携を図り、在宅復帰率の向上をめざします。

- FIM評価を行い、リハビリチームの実践力を高めます。

- ケアカンファレンスの実践(入院から退院まで毎月実施する) →在宅復帰率60%以上

- リハビリ合同カンファレンスの継続(2回/週)

- 地域の資源を活用して、患者様が安心して社会復帰できるように援助します。(退院カンファレンスにおいて地域の支援者の参加を促す)

- 退院後の訪問を行い、次への看護に活かしていきます。

-

患者様とご家族の視点に立った質の高い看護を提供します。

適切なベッドコントロールを行い、稼働率の向上をめざします。

資料出典:厚生労働省 告示 第55号

回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数(2022度年改定・別表第9の2)

| 疾患 | 入院期間 | |

|---|---|---|

| ○ | 脳血管疾患 |

150日以内 |

| 脊髄損傷 | ||

| 頭部外傷 | ||

| クモ膜下出血シャント術後 | ||

| 脳腫瘍 | ||

| 脳炎 | ||

| 急性脳症 | ||

| 脊髄炎 | ||

| 多発性神経炎 | ||

| 多発性硬化症 | ||

| 腕神経叢損傷等 (いずれも発症 又は 手術後) | ||

| 義肢装着訓練を要する状態 | ||

| 高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害 | 180日以内 |

|

| 重度の頚髄損傷・頭部外傷を含む多部位外傷 | ||

| ○ | 大腿骨・骨盤・脊椎・股関節、又は膝関節 | 90日以内 |

| ○ | 2肢以上の多発骨折 (発症 又は 手術後) | |

| ○ | 外科手術または肺炎等の治療時の 安静による廃用症候群 (手術後または発症後) |

|

| ○ | 大腿骨・骨盤・脊椎・股関節・膝関節の 神経、筋、靭帯損傷後 |

60日以内 |

| ○ | 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 90日以内 |

| ○ | 急性心筋梗塞、狭心症発症その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態 | 90日以内 |

基本の診療時間

- 午前診

- 9:00~12:00

(月~日) - 午後診

- 15:00~17:00

(月~土) - 夜間診

- 17:00~19:00

(月~金)受付終了18:30

- 0120-05-3773 患者様専用

- 0795-28-3773 携帯 / PHS